5月25日,中国文物学会20世纪建筑遗产专业委员会举办“守护传承阐释创新——第十批20世纪建筑遗产项目推介暨城市更新理论与实践研讨会”。现场推介了100个第十批20世纪建筑遗产项目,其中,陕西省延安鲁艺文化园区和富平县立诚中学两个项目入选,均由中建西北院设计完成。

01

陕西省延安鲁艺文化园区

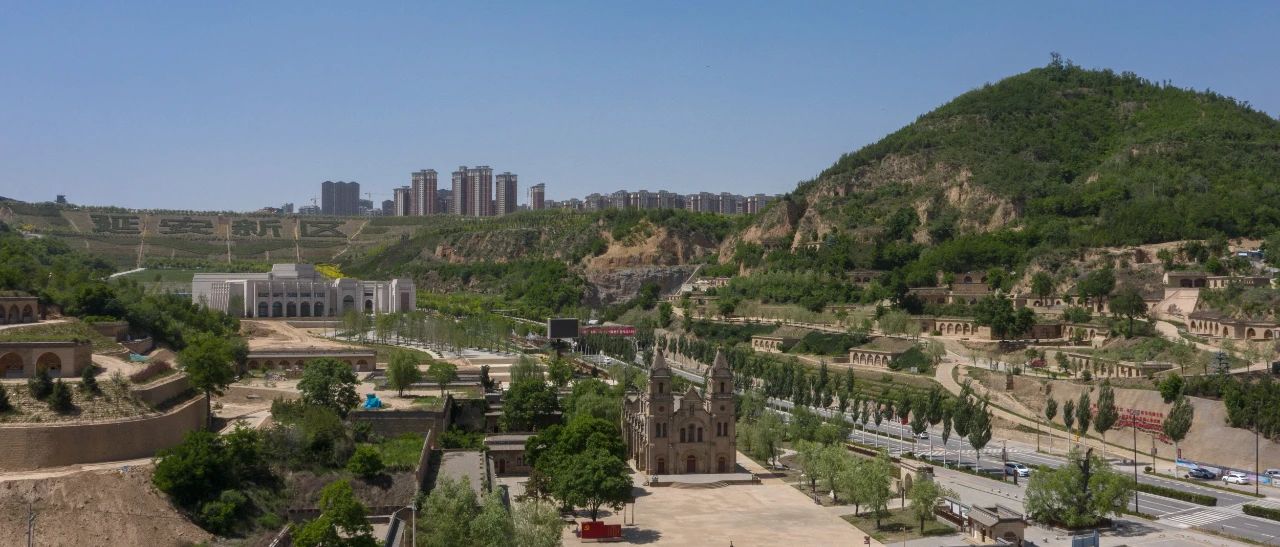

“桥儿沟-鲁艺旧址”是全国文物保护单位,位于陕西省延安市城东北的桥儿沟。鲁艺是抗日战争时期中国共产党为培养抗战文艺干部和文艺工作者,在延安创办的一所综合性文学艺术学院,也是中共六届六中全会会址所在。

设计在以鲁艺旧址为核心保护区的基础上,确定了“一轴四区”的总体布局。“一轴”是指以鲁艺旧址的前广场、教堂、学员教室向北经过渡区最终到达延安文艺纪念馆的空间序列,作为整个景区的中轴线。围绕中轴线形成的“四区”,分别是鲁艺旧址核心保护区、西山学员实践体验区、东山名人故居和延安文艺纪念馆主馆区。

![]() ![]() ![]()

鲁艺文化园区全景鸟瞰1

鲁艺文化园区全景鸟瞰2![]() ![]() ![]()

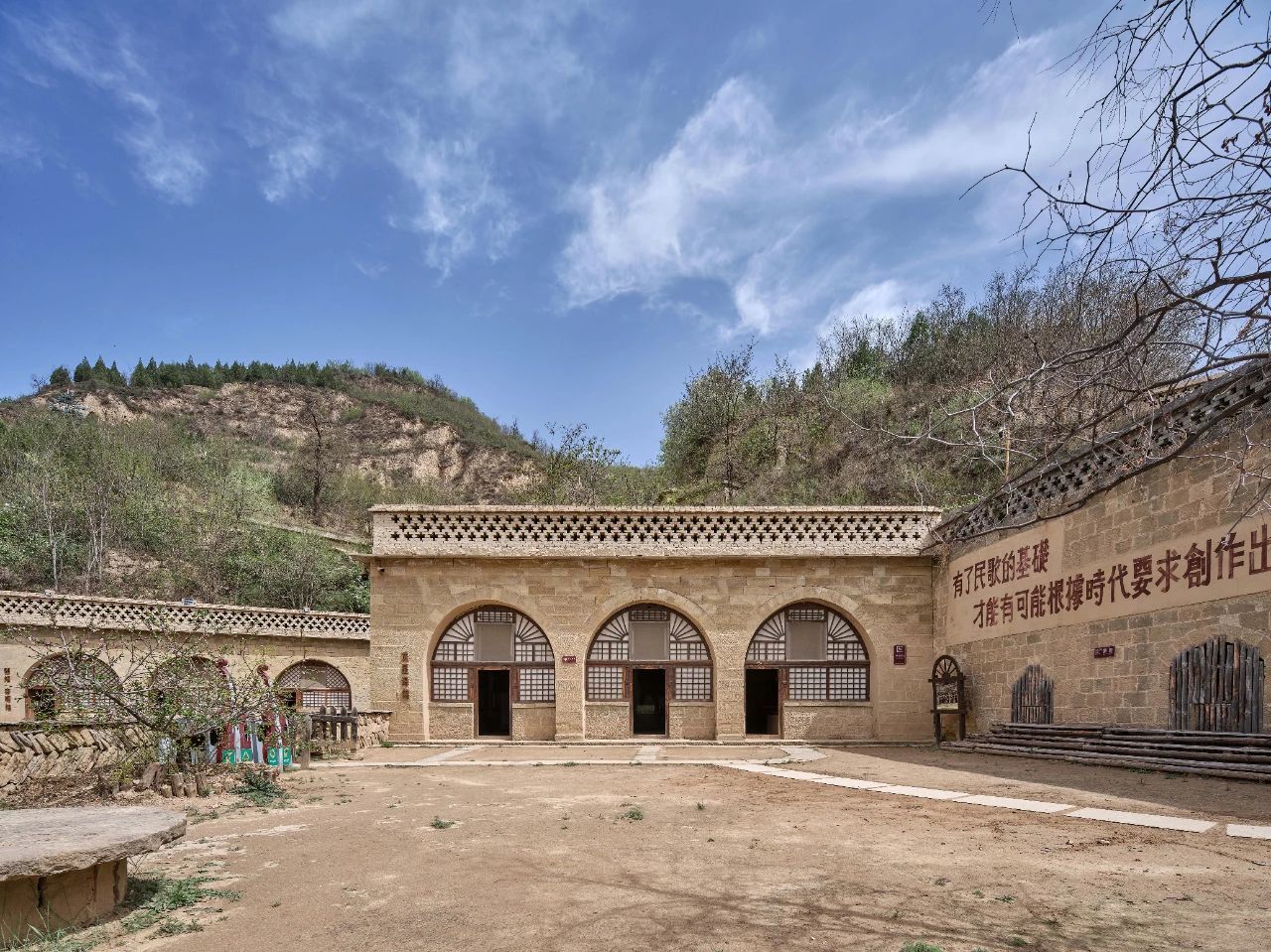

鲁艺旧址核心保护区

位于园区中轴线的核心位置,在充分尊重核心保护区内的文保建筑(教堂及鲁艺学院旧址1—7号窑洞)的基础上,我们对区内的环境景观进行了整治。同时在保留现状乔木的基础上,对绿化面积进行增补,力求真实地再现鲁艺当年的风貌。

鲁艺核心保护区教堂

鲁艺教室1

鲁艺教室2

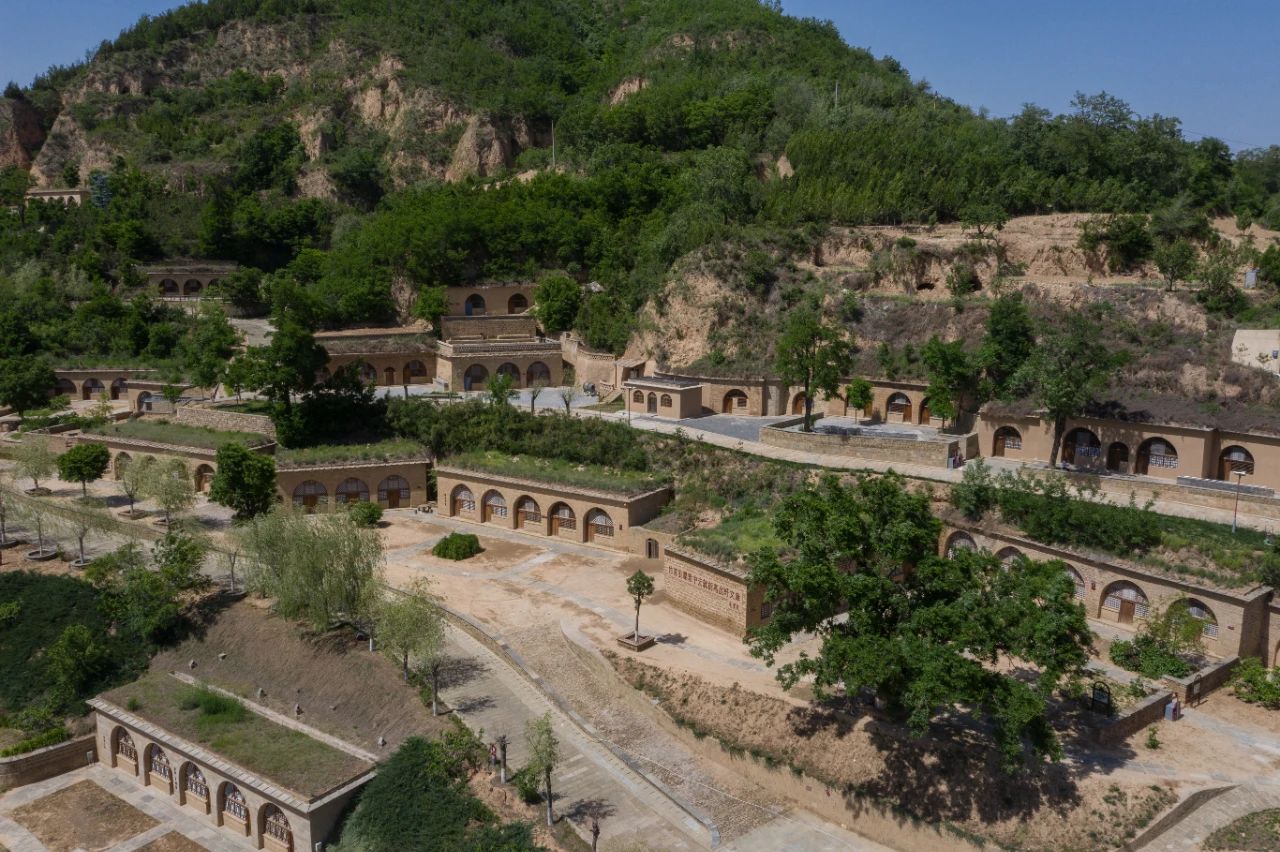

西山学员实践体验区

该区主要是学员教学、生活和实践体验区。我们在保护好现有8处窑洞遗址的情况下,恢复了美术工厂、鲁艺书院、黄河大合唱排练场及部分当年的学员窑洞宿舍,并植入了民宿、艺术家窑洞等研学配套功能。

鲁艺西山鸟瞰

东山名人故居

该区主要是教员生活、工作区。围绕该工作区现有的150孔窑洞遗址,我们将教员曾经居住的窑洞逐步修复成名人故居,将教员曾经用过的用品、资料及历史照片布置在名人窑洞内。

鲁艺东山鸟瞰

鲁艺东山名人故居窑洞1

鲁艺东山名人故居窑洞2

游客服务中心

延安文艺纪念馆

在核心保护区的北端,矗立着延安文艺纪念馆这一新建建筑。它作为景区序列中的重要节点,不仅是对鲁艺旧址的提升和延续,也是传承历史文化和历史人物、历史事件,尤其是对整个延安时期的文艺史进行梳理和展示的载体。

延安文艺纪念馆南立面

该纪念馆建筑采用中轴对称的形式,方形轮廓环抱一个圆形的广场。游客先被引至纪念馆前的圆形广场,之后再进入纪念馆建筑内部,在有限的用地中感受丰富的建筑空间层次。纪念馆的建筑风格借鉴延安时期枣园、杨家岭、边区大礼堂等红色历史建筑风格,同时延续陕北地域窑洞民居文脉,并吸取了核心保护区保护建筑的元素,使红色历史建筑元素和陕北窑洞肌理有机地结合在一起。

延安文艺纪念馆西立面

延安文艺纪念馆鸟瞰

设计总负责人:屈培青

建筑方案设计团队:屈培青、阎飞、王琦、高伟、白少甫、王一乐

建筑施工图设计团队:屈培青、常小勇、阎飞、魏婷(大)、潘映兵、李沣泰、李士伟、王彬、马超

文保建筑修复设计单位:陕西省文化遗产研究院

展陈设计:鲁迅美术学院艺术工程总公司

勘测单位:机械工业勘察设计研究院有限公司

建设单位:延安鲁艺文化中心

02

立诚中学提升改造项目

立诚中学,1920年由陕西靖国军总指挥胡景翼创办于陕西省富平县庄里镇。次年孙中山先生亲笔题名立诚公学,意出《易经》“修辞以立其诚”。此后,立诚中学成为渭北地区传播马克思主义的重要中心,严木三等革命先驱在学校任教,习仲勋也曾在此就读。

在校园发展历程中,其整体格局随着生源增加和教育模式改变而不断变化。秉承新时代对校园建筑遗产的守护与创新,校园空间序列组织由南向北收放有度,本着尊重历史风貌的原则,还原藏书阁前后两侧由庄重肃穆到豁然开朗的穿行体验,并在最南端为城镇留出广场,将校园大门演绎成为一个具有地标性质的场所,弱化其作为“门”的功能,赋予其校园精神堡垒的意义。

立诚中学鸟瞰

设计团队以《立诚中学一九四八年校园图》为蓝本,提炼出以藏书阁为中心,南侧狭长集中、北侧开敞宽阔的空间骨架,功能布局上还原东侧操场功能,西侧园林式景观布局,恢复南大门。

立诚中学牌楼

穿过南大门走进校园,两座小型陈列室在东西两侧夹道相迎,强化了藏书阁前区的序列感与仪式感,使体量尺度本身较小的藏书阁更为凸显。

校园中轴线

藏书楼前庭院

藏书楼

习仲勋早年求学时教室

校园内景

陈列室本身也采用青砖灰瓦硬山坡屋顶形式,配以木质拱形门窗,汲取了藏书阁小巧精致的中式元素和东侧教室简洁素雅的民国风格。

综合楼及教学楼采用简中式的建筑风格,辅以苏式和现代风格,建筑形式上与历史感一脉相承,在屋檐及檐口最能体现,既体现传统风貌,又具备时代精神。

教学楼

设计总负责人:屈培青

方案设计团队:屈培青、高伟、郭玮、季琤

施工图设计团队:屈培青、高伟、郭玮、何玥琪、魏婷(大)、魏婷(小)、潘映兵、夏海伦、张一凡、季琤、王姣娥、刘婧、王璐、薛国辉、蔡春春、马超、季兆齐

|