前言:在我国广袤的西部大地,黄土丘陵沟壑区面积约21万平方千米,约占黄土高原面积的1/3。这里梁峁起伏、沟壑纵横、地形破碎,在严守“18亿亩耕地红线”的背景下,民用及工业设施建设用地从何而来?

将未利用荒山、沟谷改造为建设用地

机勘院携手国内知名高校等诸多机构,历经十四载砥砺耕耘,攻克百米级黄土高填方变形与稳定控制系列难题,通过削梁峁、填沟壑、平高差的方式将未利用荒山、沟谷改造成为城镇建设用地,为西部地区国土资源利用与保护作出了有益的科学探索,累计创造经济效益超亿元。

一、试验数据:工程战役的“情报先锋”

“课题源于工程、研究服务工程、成果高于工程、规范引领工程”,是机勘院数十载坚守不渝的科研信念,谈起黄土高填方这一课题,还要从延安新城建设工程说起。

延安,坐落于陕北黄土高原丘陵沟壑区,城市发展空间矛盾突出,早在2011年底延安市便确立了“中疏外扩、上山建城”的城市发展战略。陕西省政府和科技部按照“省部共商”机制,将“黄土丘陵沟壑区(延安新区)工程建设关键技术研究与示范”列为“十二五”国家科技支撑计划项目,由机勘院牵头实施,为该项重大工程提供科技支撑。

此后,机勘院凝心聚力、集智攻关,成功破解这个世界级难题,助力延安新区完成造地面积16 平方公里,涉及挖方量3.1亿立方米,填方量2.6亿立方米,最大挖方厚度118米,最大填方厚度高达112米,成就了世界上湿陷性黄土地区规模最大的黄土高填方工程的壮举!

大面积土方开挖 大面积施工

黄土高填方工程为何堪称世界级难题?缘于复杂的地形背后隐匿的四大棘手难题:

· 挖填作业后水位的变动极易诱发黄土湿陷、滑坡等灾变,大面积回填改变了区域地下水动态,回填后地下水新的补排平衡与疏排控制如何解决。

· 填土厚度巨大且分布薄厚不均,长期沉降控制和准确预测困难重重。

· 填方边坡规模宏大、最高超过百米,服役周期漫长,如何控制临空面变形和稳定事关工程安全和总体成败。

· 场地作业面分散,施工设备轮番作业干扰大,如何确保监测元件埋设成功并准确、完整获取施工期、工后期各类监测数据是破解各类科学问题和确定后续工程建设时机与合理措施的基础。

项目主要完成人、机勘院副总经理张继文回忆说:“当时国内对黄土高填方工程的研究十分匮乏,接到这个重任后,我们首先将现场监测数据采集与多种室内试验作为了研究工作的重中之重。”

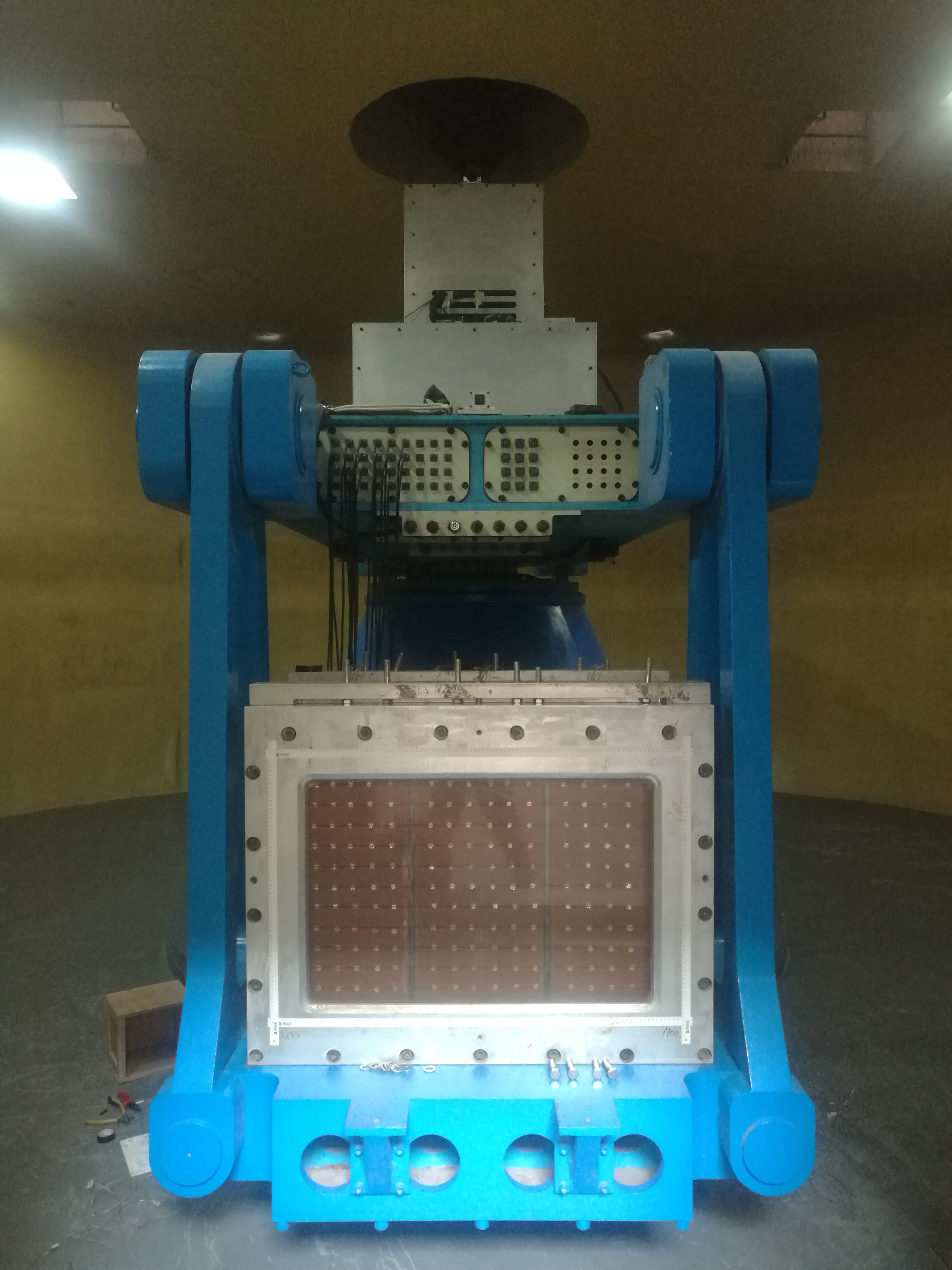

据统计,机勘院科研团队仅离心模型试验便开展了2年之久,期间完成了多达9组、27个工况的试验模拟,并完成了7.8万多个离心试验数据的整理、分析与归一化处理。

现场原位监测更是持续了14年之久,时至今日该监测工作仍在延续,截至目前,科研团队累计完成地表监测30.9万点次,深部监测19.1万点次,边坡监测6万余点次左右,累计获得第一手科研数据总计约56万余点次。

离心模型试验

这些来之不易的第一手数据,来自科研团队酷暑骄阳下、凛冽寒风中的一线坚守,更见证了他们在机械喧嚣、尘土蔽日的施工现场,无畏严苛环境、紧密工序衔接时间的坚韧拼搏。

十四载光阴,机勘院30余位青年骨干将青春和汗水毫无保留地倾洒于黄土高填方工程技术攻坚战场,在这片黄土地上他们微光成炬,为国家科技水平进步贡献点滴力量。

二、科研硕果:工程战役的“光荣勋章”

2024年12月,在我国装备制造业首次举办的大型、涵盖全产业链的产业盛会——2024装备制造业发展大会上,机勘院代表接过了沉甸甸的“机械工业科学技术奖一等奖”奖牌,作为全国机械行业领域的最高科技奖,它闪烁着机勘院科技工作者的璀璨光芒。

机械工业科学技术奖一等奖

14年来,机勘院以延安新区黄土高填方工程为起点,依托国家科技支撑计划课题等10余项科研项目,收获了累累创新硕果。截至目前,该科研成果已获国家授权专利39项(其中发明专利16项),主编中国工程建设标准化协会标准2部,参编国家标准2部,发表论文52篇(其中SCI、EI收录29篇),出版专著2部。部分科研成果经由国内数位院士组成的专家团先后评审认定,总体已达到国际领先水平。

场地平整

近年来,上述科技成果在黄土地上不断生根发芽,茁壮成长,目前已被成功应用于西宁曹家堡机场三期扩建工程、兰州国家西北区域应急救援中心工程等重大工程,以及百余项勘察、设计、检测、监测等项目中,累计创造经济效益上亿元。

机勘院总工程师、全国勘察设计大师郑建国补充道:“更弥足珍贵的是,机勘院沉淀了无价的无形资产——一支能征善战的人才队伍,在我看来,其意义远胜经济价值!”

目前机勘院已经培育陕西省“三秦学者”创新团队1支,培养陕西省工程勘察设计大师1人、陕西省“特支计划”科技创新领军人才1人、陕西省中青年科技创新领军人才2人,为高校培养研究生20名,为企业培养技术人才100余名,为国家持续探索黄土高原城镇化可持续发展的路径储备了雄厚的人才队伍。

|